CATEGORY:海軍 一種軍装 二種軍装

2016年07月16日

日本海軍 下士官軍帽(昭7/昭17制)

今回の記事は下士官軍帽です。

ざっとおさらい。大正三年の海軍服制大改正時は、鳩目が存在していませんでした。また、前章は錨に桜花、その周りに縄が巡らされている意匠でした。名前も「下士軍帽」ですが、これは後の大正十年に下士・卒が下士官・兵へ改称された際に下士官軍帽へ改称されます。

大正四年の改正で鳩目が付されます。

大正十年、下士軍帽から下士官軍帽へ。

昭和七年、前章の打ち出し寸法及び金属の厚さが変更され、縄が太く、また各部が厚くなります。

昭和十七年年、下士官前章が大幅に改正され、准士官以上の前章に似た意匠へ変更されます。

まずは昭17制の下士官軍帽。前章は打出真鍮製です。桜葉及び錨は金鍍金、桜花及び蕾は銀鍍金です。

軍帽自体は末期に近い製造のため、側面の鳩目が省略されています。また地質も本来なら四号絨(繻子織)なのですが、平織りのもので代用されています。

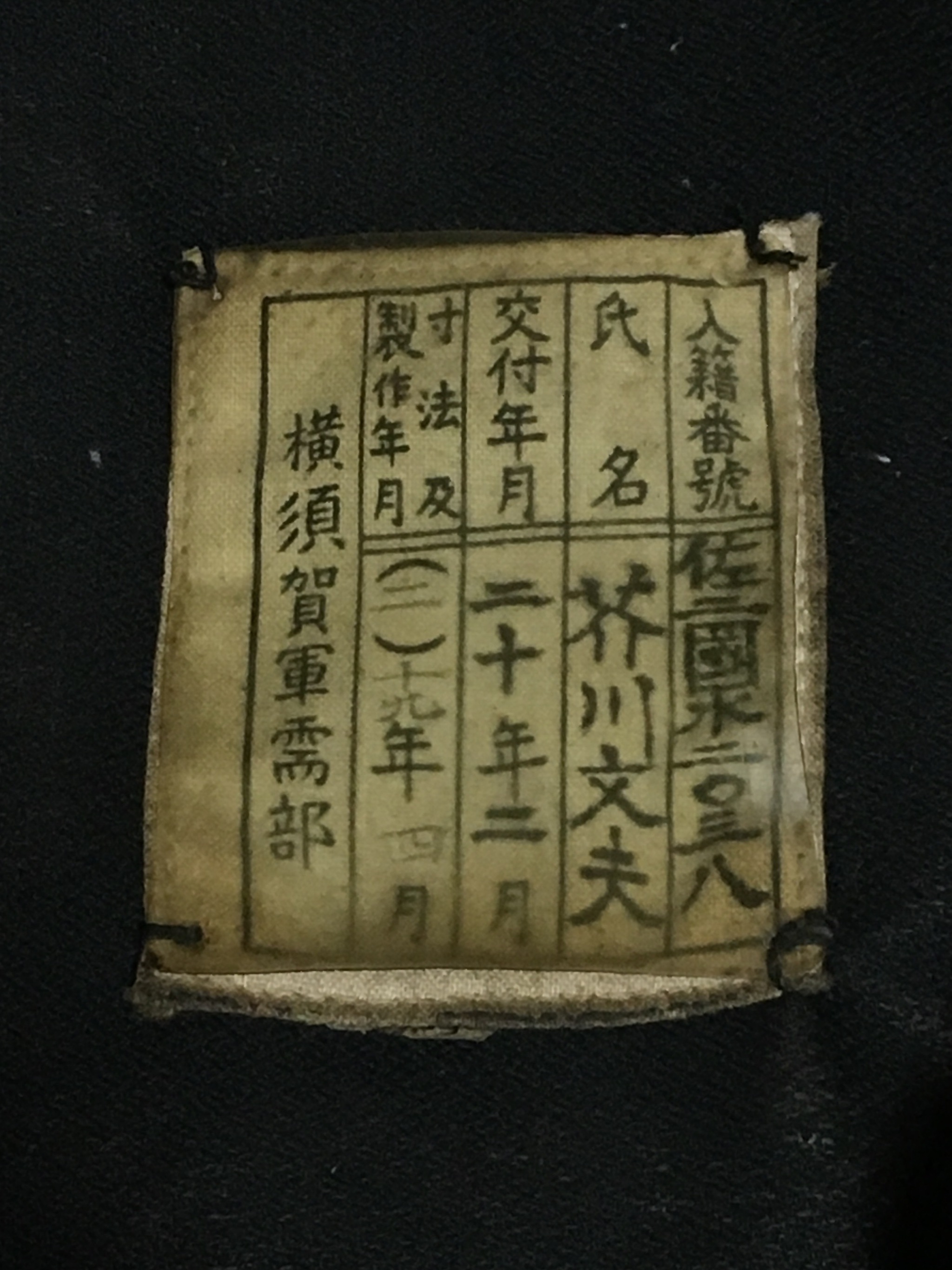

寸法は二号、製造は昭和十九年四月・横須賀軍需部です。記名布部分には汚れよけのセルロイドが縫い付けられています。内張りも本来は黒綾木綿ですが、民間から買い上げた柄入りのもので代用されています。

昭和七年の下士官前章です。大正期の物と比べると明らかに太くなっています。地質は額面通り(?)四号絨が使われています。

寸法三号、横須賀軍需部製です。古品のため製造年は不詳ですが、こちらは裏地もちゃんと黒綾木綿です。

前庇及び顎紐は黒護謨塗革製です。紐釦は四号形(旧)なのですが、昭7制の個体は真鍮金鍍金、昭17制の個体はアルミ金鍍金となっています。大綱は変わらずとも、製造時期が十年近く違うとやはり細かい部分にも差が出ますね。

昭和十七年改正コンビ。兵軍帽も大好きです。

帽子缶に収納するとピッタリ収まります。

omake. ではでは。レポートの溜めすぎで尻にに火が回っているため、次回は当分先になるかもしれません。

2つとも綺麗な下士官軍帽ですね。大切になさって下さい!以前私も昭和17年以降のタイプを入手しました。オクで出されていた物です。前章が前にやたら傾けられていたのでもしやと思いましたが、案の定呉志飛と書いてありました。予科練出身飛行兵の方の物でカッコよくかたがつけられてありました。軍帽1つとっても個人の個性が出ますので面白いですよね。

コメント失礼しました。